本記事は、Spready様主催の人気シリーズ「大手企業の新規事業開発に携わる皆様のお役に立つ情報を共有するイベント」を元に作成しております。

今回は、弊社より株式会社プロフィナンス代表・木村義弘が登壇。今回のセミナーでは、「大手企業で新規事業の事業化承認を得るために必要不可欠な事業計画」をテーマに、19年間で200以上の新規事業を支援してきた経験から、事業計画への向き合い方から、新規事業担当者が直面する課題とその解決策を語りました。

木村がセミナーで語った「事業計画」における2つのポイントと、参加者との質疑応答から見えたリアルな現場課題をお届けします。

【ポイント①】新規事業の承認を得る!事業計画の作り方

大前提として、事業計画への向き合い方として、「やらされる」事業計画ではなく、自ら意義を見出して取り組むことが非常に重要です。

事業計画を作ることになった際は、以下を徹底してください。

早めに数字で考える

解像度を高めるための事業計画とする

事業計画を使い倒す(PDCA)

早めに数字で考える

早めに数字で落とし込むことで、アイデアの抜け漏れも精査できます。早めに数字とアイデアの行き来を始めて、アイデアを磨き上げることが重要です。

解像度を高めるための事業計画とする

事業計画において大切なのは、その計画が「DO(実行)」に繋がるかどうか?という視点です。

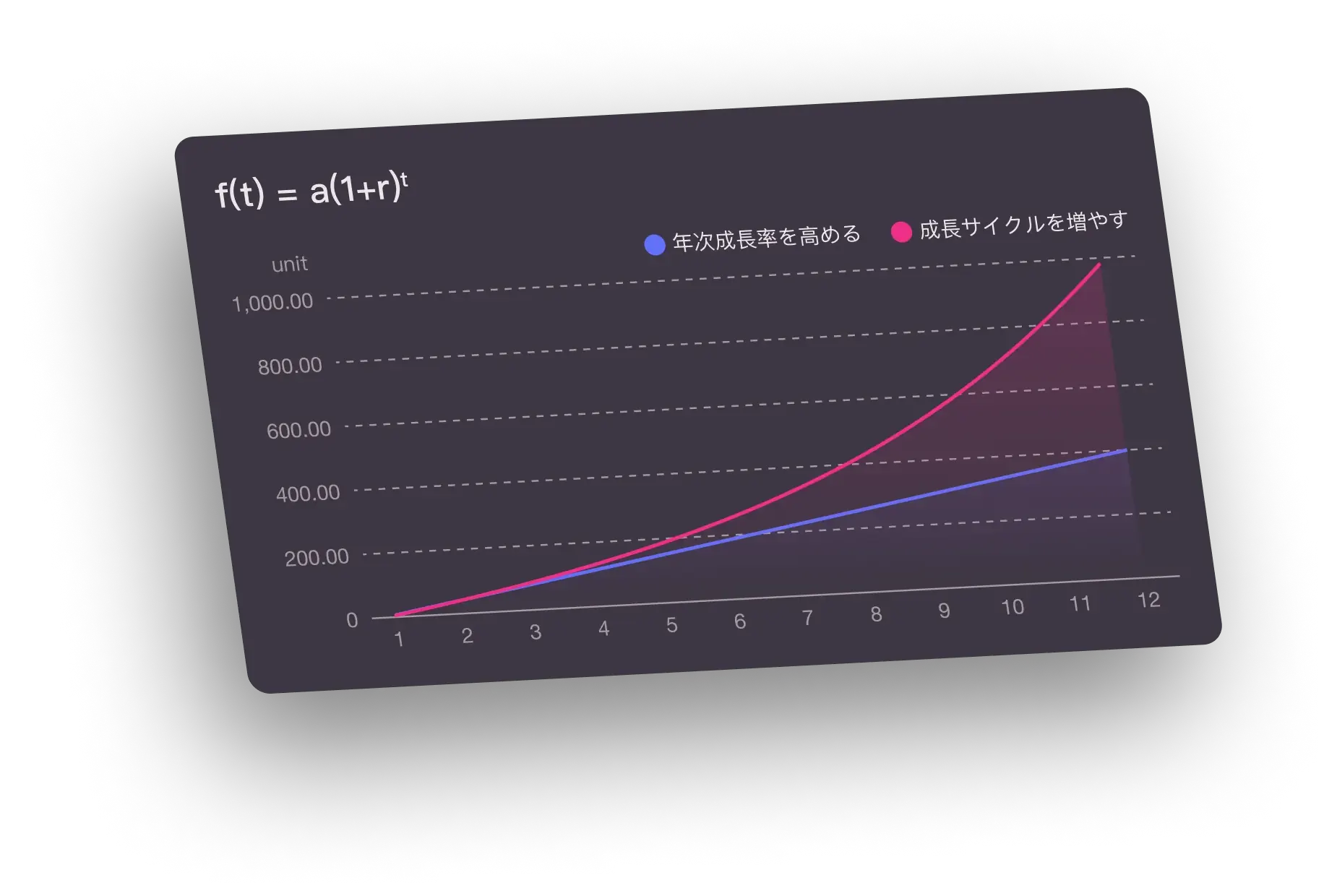

そのためには、売上高を構成する要素を分解し、収益構造・KPIツリーを作成して解像度を高めましょう。なぜか?それはずばり、売上高成長に向けたドライバーを明確にできるから、分解した方が検証しやすいから、どこかで失敗しても、挽回できる施策を検討できるからです。

一つひとつの数字の正確さはやってみないと分かりません。

ただし、ビジネスモデルの収益構造は一定ロジカルに導けます。

なお、収益構造作成の具体的な手法については、以下にて木村が理論化しております。

興味のある方はぜひご覧ください。

--- 参考:解像度高く売上計画を設計する方法

https://note.com/yoshikbiz/n/n95292d609746?magazine_key=meab641dd80d1

木村義弘 #Vividir noteより

「事業計画を使い倒す(PDCA)」については、以下にて解説いたします。

【ポイント②】新規事業の承認を得る!よい事業計画とは?

「計画は達成するものではなく、遂行するための仮説です。」

よい事業計画とは、不確実性を前提とし、検証と学習のサイクルを備えたものです。先にも説明した通り、事業計画を使い倒す(PDCA)ことが重要です。そのためには、作りやすさ、見直しやすさを担保する必要があります。

また、計画推進には未来に対する意思決定が伴います。この意思決定には、ステークホルダーの「信」が必要です。上記の検証と学習のサイクルが明示できて、全過程においてステークホルダーの信頼を得られるかどうか?この問いにイエスで答えられる事業計画が、「よい事業計画」です。

実際の現場課題

ここからは実際にセミナーであった質疑応答をベースに、実際の現場課題について説明いたします。

Q. 上層部が計画達成を強く求める場合、どう説得すれば?

木村:第三者として私を呼ぶのが最短ですね(笑)。マインドチェンジは、正直、第三者じゃないと難しい場面が多いです。

でも自分でやるなら、収益構造を細かく分解し、リスクを明示することが大切です。収益構造の中で、コントロール可能な部分と不可能な部分を抽出・分類します。そのうえで、リスクを洗い出し、具体的な対策を提示していく。これに尽きると思います。

「売上」みたいな大きな括りで数字を話しても、議論は進みません。論点を細分化し、リスクごとにコミュニケーションするのが効果的です。

佐古氏:分かりやすいですね。リスクの範囲やブレ幅を提示したうえで、意思決定者がどこまで許容できるかを一緒に考える。そんなコミュニケーションが重要だということですね。

Q. 先に目標が固定されて降りてきている場合、どう動くべき?

木村:まず、目標達成に必要なリソースを細分化し、逆算して必要投資を算出してください。そのうえで予算が降りなければ、『この条件では達成は難しい』と論理的に返すべきです。

実際の話ですが、知り合いの経営企画の方がいる大手企業では、トップダウンで予算が降りていました。日本の事業所はそれに従い奮闘していましたが、唯一、大幅な成長を遂げたのが米国の事業部です。現地に偵察に行ったところ、彼らはKPIツリーを作り、どこがコントロール可能で、どこが不可能かを明確化。そのうえで、注力すべきポイントを決めて運用していたそうです。

細分化と分析ができていたからこそ、逆算で予算を提示し、結果を出すことができたのです。

佐古氏:なるほど、どこまでいっても今日の話に戻りますね。変数を分解し、リスクを特定したうえで、踏むべきところを踏む。そのために必要なお金を引っ張ってくる、ということですね。

まとめ

新規事業における事業計画は、「達成するため」ではなく「遂行するため」に作るものです。

今回のセミナーでは、承認プロセスを前進させるための事業計画についてのアプローチが語られました。新規事業は不確実性が高く、計画がぶれるのは当たり前。その中で新規事業の承認を得るためには、数字に裏付けられた具体的なアクションプランと、リスクを見える化したシナリオが不可欠です。

複数シナリオで承認者の安心感を得る、適切な「数字遊び」を通じてアクションプランを構築する。そして、事業計画を使い倒してPDCAを回していく。

これらの視点が、新規事業担当者にとって強力な武器となります。

登壇者

Spready株式会社 代表取締役 /Founder 佐古 雅亮

2008年(株)インテリジェンス(現:パーソルキャリア)に新卒入社。人材事業にてキャリアコンサルタントや法人営業部門のマネジメントを経て、スタートアップ支援事業を立ち上げ当該部門を管掌。2018年5月Spready Inc.を創業、代表取締役就任。慶應義塾大学文学部卒。起業家ならびに、事業会社における新規事業推進の双方の経験を持ち、Spreadyでは、『0 to 1フェーズ』を中心に2,000件以上の新規事業支援を従事。

【発信情報】 X: https://x.com/masaaki_sako

「やりたいに出会い続ける世界をつくる」をミッションに、あらゆる“会いたい・探したい”を人のつながりによって解決するコラボレーションSNS 「Spready(スプレディ)」や、職業や肩書きだけではない自分らしいプロフィールURLを共有できる「Profiee」を展開。「Spready」は、法人が探している人を、登録スプレッダー(個人)が自身のネットワークから紹介しマッチング。人と人が、信用を基につながり、共に信頼し合って、新しいことに挑戦するためのプラットフォームを築く。日本の労働力の最適配置と流動性の向上を実現し、日本社会を次の世代に繋げることを目指されています。

株式会社プロフィナンス 代表取締役 CEO 木村 義弘

1980年生。2004年大阪府立大学工学部卒業、2006年東京大学大学院工学系研究科修了。2006年、ベンチャー投資・コンサルティングを展開する株式会社インスパイア入社し、投資検討から投資後の経営支援、特に複数のスタートアップの事業計画・財務計画策定に携わる。ベンチャーのインド子会社立ち上げ後、デロイトトーマツコンサルティングに入社、ミャンマーオフィスの新規立ち上げに従事。現地では日系企業のデスクとして新興国戦略策定・政府向け産業政策立案等を主導した。事業会社において、国内外のM&Aを主導し、買収後、各社CFOとして経営に従事、管理体制の構築を推進した。2018年、プロフィナンス創業し、変化に強く、企業成長を加速させる動的経営プロダクト「Vividir(ビビディア)」を開発、提供。他、新規事業立案等のコンサルティングにも従事。東京大学大学院工学系研究科修士課程修了。

【発信情報】

X:https://x.com/yoshikbiz

note

https://note.com/yoshikbiz/n/n95292d609746

本記事のセミナーアーカイブ視聴はこちらから

https://vividir.io/resources/seminars/5x1hz3KC8maGqqRFd53zmV/

メーカー営業から出産を経てフリーランスに転身。 ライティング・編集・校正業に携わる。 2025年にマーケ担当としてプロフィナンスにジョイン。