財管一致とは

「財管一致」とは、企業の「財務会計」と「管理会計」をひとつにまとめて、より素早く、正確な経営判断を可能にする考え方です。

まず、「財務会計」は投資家や金融機関、税務署といった社外の関係者に向けて、企業全体の財務状況を見せるための会計です。

いわゆるIRなどで使われる数字がこれにあたります。

一方、「管理会計」は、社内の経営陣が意思決定を行うためのもの。

事業部ごとの収益やコストなど、細かい数値分析が求められ、会社ごとにカスタマイズされることも多いです。

商品ごとの粗利や部門別の販管費など、現場に近い視点での数字を扱うのが管理会計。

一方で、財務会計ではそれらをまとめた形で報告します。そのため、同じ会社の中でも使っている数字や視点が異なり、連携が取りづらいのが実情です。

このズレを解消して、予算と実績がしっかりつながるようにするのが財管一致です。

たとえば月次決算の数字をそのまま経営判断に活かせるようになれば、状況の変化にも素早く対応でき、会社全体の舵取りもスムーズになります。

例えば、月次決算で「販管費が予定より10%多い」と分かった場合、そのまますぐに事業部門へフィードバックして次月以降の予算配分や戦略を迅速に見直すことができます。

広告費が大きく膨らんでいた場合には、費用対効果を分析し、来月から出稿先を見直す判断ができるかもしれません。

あるいは、利益率が急落した際に、どの費目が影響したのかを即座に突き止め、人員配置や仕入れ先の見直しといった打ち手をスピーディに検討できます。

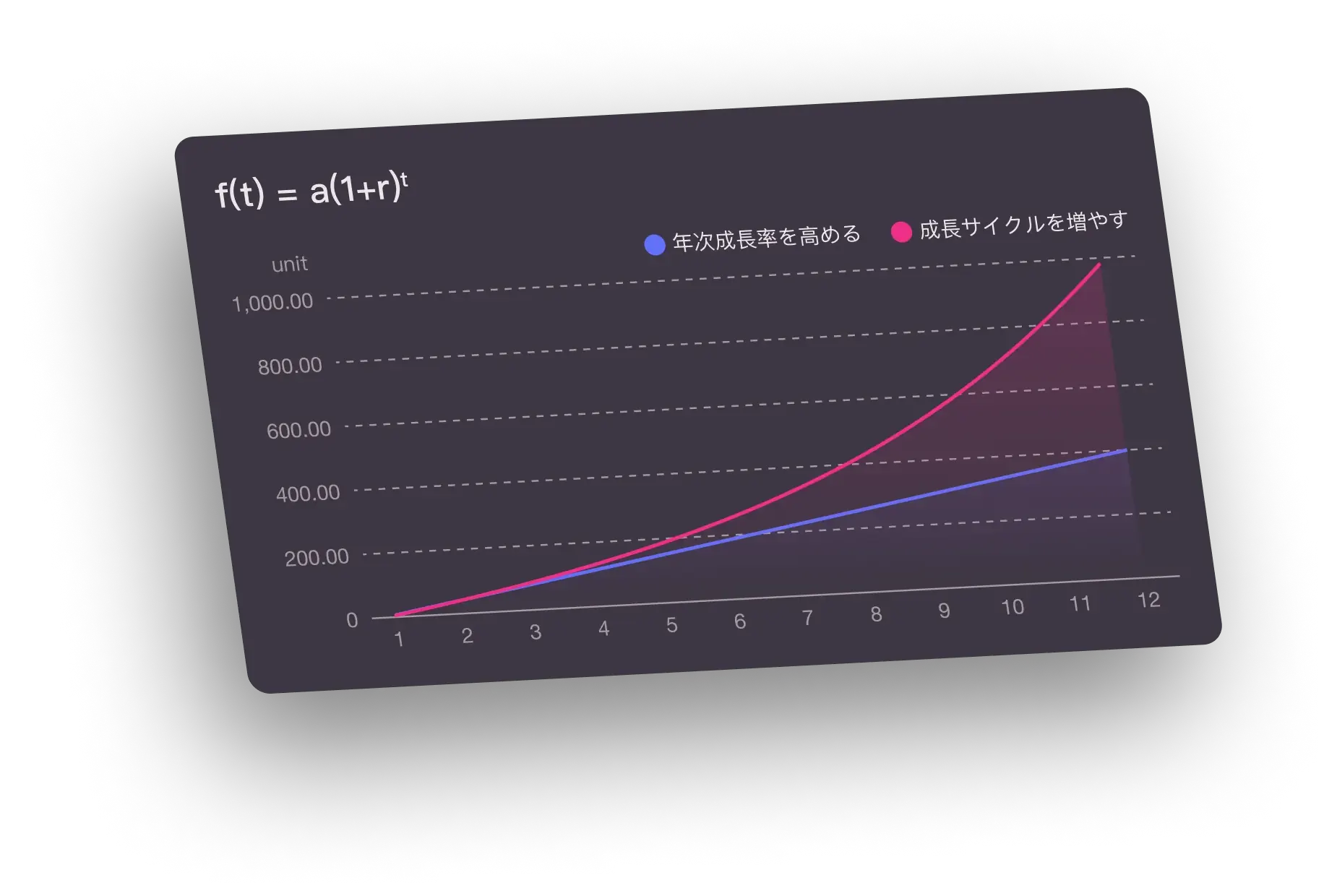

こうしたPDCAサイクルを迅速に回せる点で、財管一致は大きな価値を発揮します。

財管一致のメリットとデメリット

財管一致を進めることで、こんなメリットがあります。

- 経営判断のスピードと精度が上がる

- 部門間で共通の数字を使えるようになり、情報の行き違いが減る

- KPIの進捗や予算の消化状況がクリアになり、議論が具体的になる

- データの重複入力や整合性チェックの手間が減る

実際に、「営業と経理で数字が食い違って毎月の会議が長引く」といった課題を抱えていた企業が、財管一致によって数字の認識が揃い、会議の時間が短縮されたという事例もあります。

一方、以下のようなデメリットもあります。

- システムの統一やデータ形式の変換など、準備に時間とコストがかかる

- 各部門の目的や視点が違うため、すり合わせに手間がかかる

- 特に規模が大きく業務が複雑な企業では、導入時の混乱も想定される

財管一致を導入する難しさ

財管一致には、主に3つのハードルがあります。

1. データの統合

財務会計と管理会計は、そもそも目的が異なるので、使っているデータの粒度や形式も違います。

たとえば、財務会計では「販管費」と一括りにされているものが、管理会計では「広告費」「交通費」と細かく分類されていることも。これを統合するには、変換や調整が必要なのは明白ですね。

2. 組織間の調整

営業は「売上」、経理は「利益率」、人事は「人件費率」など、部門ごとに大事にしている指標が違います。

財管一致を進めるには、みんなで「何を共通の指標にするか」を話し合って決める必要があります。これが意外と大変で、時に組織の文化や考え方を見直すきっかけにもなります。

3. システムの準備

財管一致を実現するには、必要なデータが一カ所に集まり、簡単に見られるようにする仕組みが必要です。

Excelで部門ごとに別管理されているような状況では、まずはその整理から始める必要があります。

中小企業にとっては、ITの知識やリソースが不足していることが、導入の障壁になることもあります。

財管一致を実現すべき企業とそうでない企業

どんな企業にも必要か?というと、そうとも限りません。

たとえば、こんな企業では財管一致が有効です:

- 部門や事業が多く全社の状況を一元管理したい

- 急成長していてリアルタイムで経営判断を下す必要がある

- 株主や銀行など外部への説明責任が重視される

また、資金調達を頻繁に行う企業や、株主や金融機関などの外部ステークホルダーへの報告が多い企業は、財管一致により情報の透明性と信頼性を確保できるため、その効果は大きいといえます。

一方で、以下のような企業では無理に導入しなくても良いケースもあります:

- 規模が小さく経営者が全体を直接見て判断できる

- 業務がシンプルで部門間のやりとりも少ない

- 現在の予実管理で大きな課題を感じていない

これらの企業は、組織がフラットで意思決定が早く、予算と実績の管理も比較的シンプルであるため、財管一致にかかるコストやシステム導入の手間がデメリットとなる可能性があります。

つまり、自社の状況や課題感に合わせて、「今導入すべきか?」を見極めることが大切です。

まとめ

財管一致は、財務会計と管理会計をつなぎ、予実管理をよりスムーズかつ効果的にするためのアプローチです。

経営の透明性を高めたい、数字に基づいてスピーディな判断をしたい、部門ごとの活動を統一したKPIで見たい——そんな課題を抱えている企業には、強力な武器になるでしょう。

ただし、導入にはコストや調整の負担も伴います。まずは「今の課題は何か?」「財管一致によって何が変わるのか?」を見極めた上で、無理のない導入を検討していくのが良いかもしれません。

将来的に必要になるかもしれないテーマとして、まずは概念だけでも頭の片隅に置いておくと、いざというときに役立つはずです。

メーカー営業から出産を経てフリーランスに転身。 ライティング・編集・校正業に携わる。 2025年にマーケ担当としてプロフィナンスにジョイン。